Liebe Kirche!

Ach – was täte dir viel mehr unbeschwerte Leichtigkeit gut. Wir beide haben uns in den letzten vierzig Jahren doch sehr entfremdet. Gut – bei ein paar Hochzeiten und Beerdigungen haben wir uns gesehen. Und jedes Mal war ich irgendwie froh, wenn es vorbei war. Und vielleicht hast du auch gedacht: „Jood, dat dä widder fott es.“

Und dann kommst du auf einmal mit dem Cirque Bouffon um die Ecke. In Sankt Michael. Einer Kirche. Zirkus. Leichtigkeit. Und plötzlich genieße ich den Aufenthalt bei dir. Du wirst mir am Ende nicht doch noch sympathisch werden?

Zirkus in Kölns drittgrößter Kirche

Grund dafür war, dass ich zu Gast bei der wunderschönen Premiere der Show „Coeur à Coeur“ des Cirque Bouffon war. Dieser Zirkus gastiert noch bis 2. Januar 2022 in St. Michael. Und es ist für Besucher und Artisten vollkommen neu, sich ausgerechnet in einer Kirche zu begegnen.

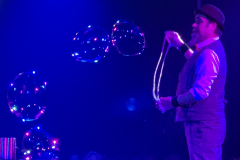

Man kennt Zirkus aus einem Zelt. Aber in dem prächtigen, großzügigen Kirchenraum von St. Michael, Kölns drittgrößter Kirche? Mit Künstlern, die im wahrsten Sinne des Wortes mit Hand und Fuß jonglieren. Mit atemberaubender Akrobatik in schwindelerregender Höhe. Mit einem Bouffon – wörtlich übersetzt heißt das Narr – der das Niesen seiner Partnerin in einer Papiertüte einfängt (klingt schräg – muss man gesehen haben). Und dann mit dem magischen Moment, als fragile Seifenblasen die Hauptrolle übernehmen.

Möglich wurde die Zirkusvorstellung in der Kirche nur, weil die neu gegründete Gemeinde „Kirche für Köln“ auf eine neue Weise Kirche sein will: modern, offen, zugewandt. Diese Gemeinde will ein Ort sein, der positiv in die Stadt und das Veedel hineinwirkt und unsere Stadt zu etwas Besserem verändert.

Liebe Kirche, vielleicht ist das der Weg, wie wir zwei uns wieder näherkommen könnten. Ich verspreche mal lieber nichts – doch wenn du mich wieder mit der Leichtigkeit einer Seifenblase empfängst, will ich auch nichts ausschließen. Aber nur, wenn auch du willst.

Vell Jrööööß

Uli

„Coeur à Coeur“ – ein Weihnachtstraum

Der Cirque Buffon gastiert mit „Coeur à Coeur“ noch bis 2. Januar 2022 in St. Michael am Brüsseler Platz. Die Vorstellungen sind täglich (außer Montag und Dienstag) um 19.30 Uhr, samstags und sonntags zusätzlich auch um 14.30 Uhr. Die Tickets kosten ab 34,90 Euro und sind über Kölnticket erhältlich. Und der Besuch lohnt sich. Versprochen!

Übrigens: An Heiligabend wird Kirche für Köln um 18 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst mit den Artisten gemeinsam gestalten.

Kirche für Köln:

Stellt dir vor, die Kirche macht auf – und jeder geht hin

Während (zumindest bei gutem Wetter) das Leben im Schatten von St. Michael auf dem Brüsseler Platz tobt, war die Kirche immer leer und verlassen.

Die neu gegründete Gemeinde Kirche für Köln will das verändern. Dabei sind die Leitlinien „modern, offen, zugewandt“ nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern finden ihren Ausdruck in unterschiedlichen Veranstaltungen, die nicht typisch für die Kirche sind.

*Datenschutzerklärung