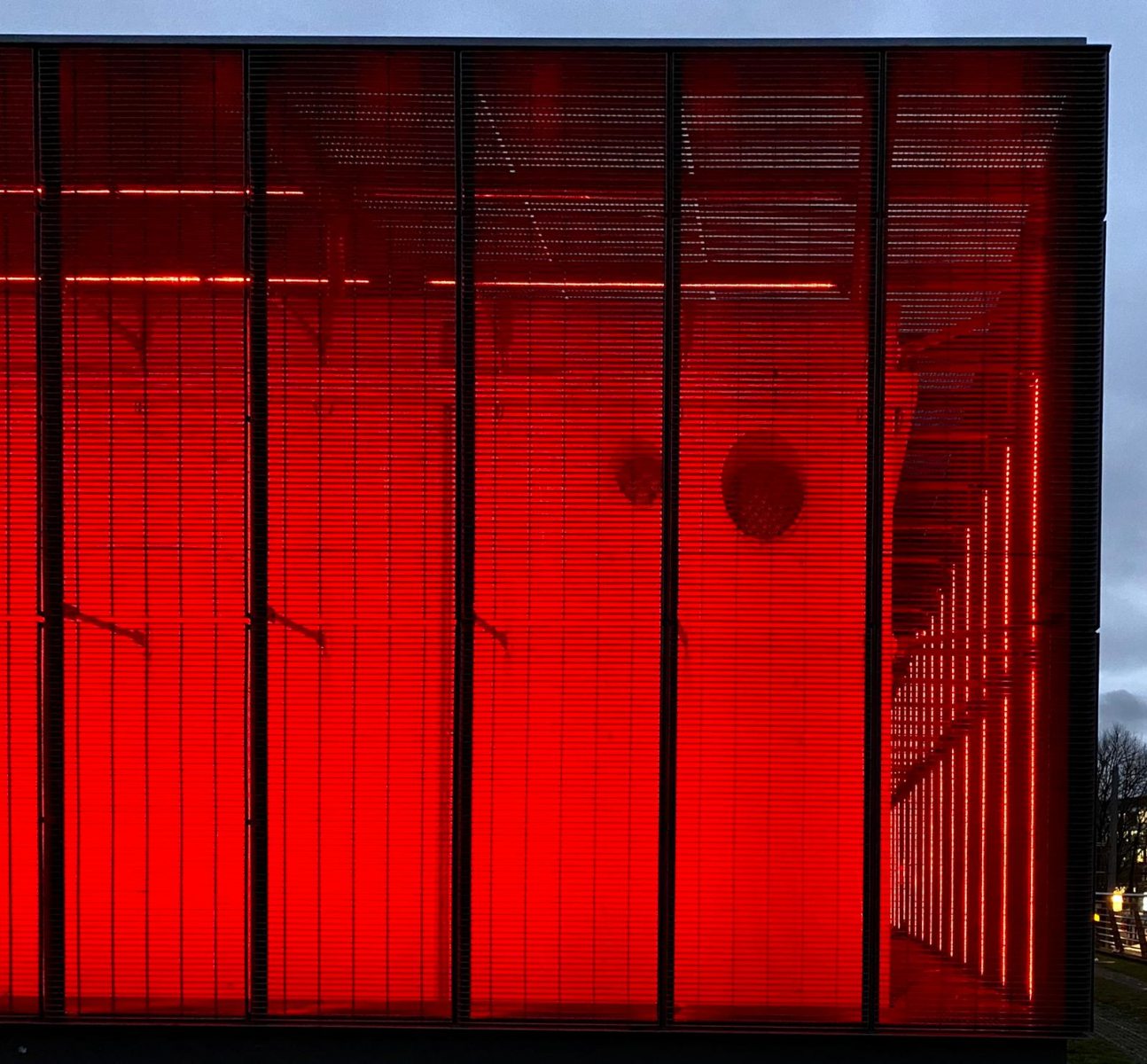

Direkt am Rhein, an der KVB-Haltestelle Schönhauser Straße, befindet sich ein großer, dunkler Kubus. Auf einer geschwungenen Rampe, die wie eine Welle wirkt, sitzt dieser riesige Klotz. Tagsüber wirkt die dunkle Metallverkleidung abweisend. Aber die begrünte Rampe ist einladend und wird als Rastplatz mit wunderschönem Blick auf den Rhein gerne genutzt.

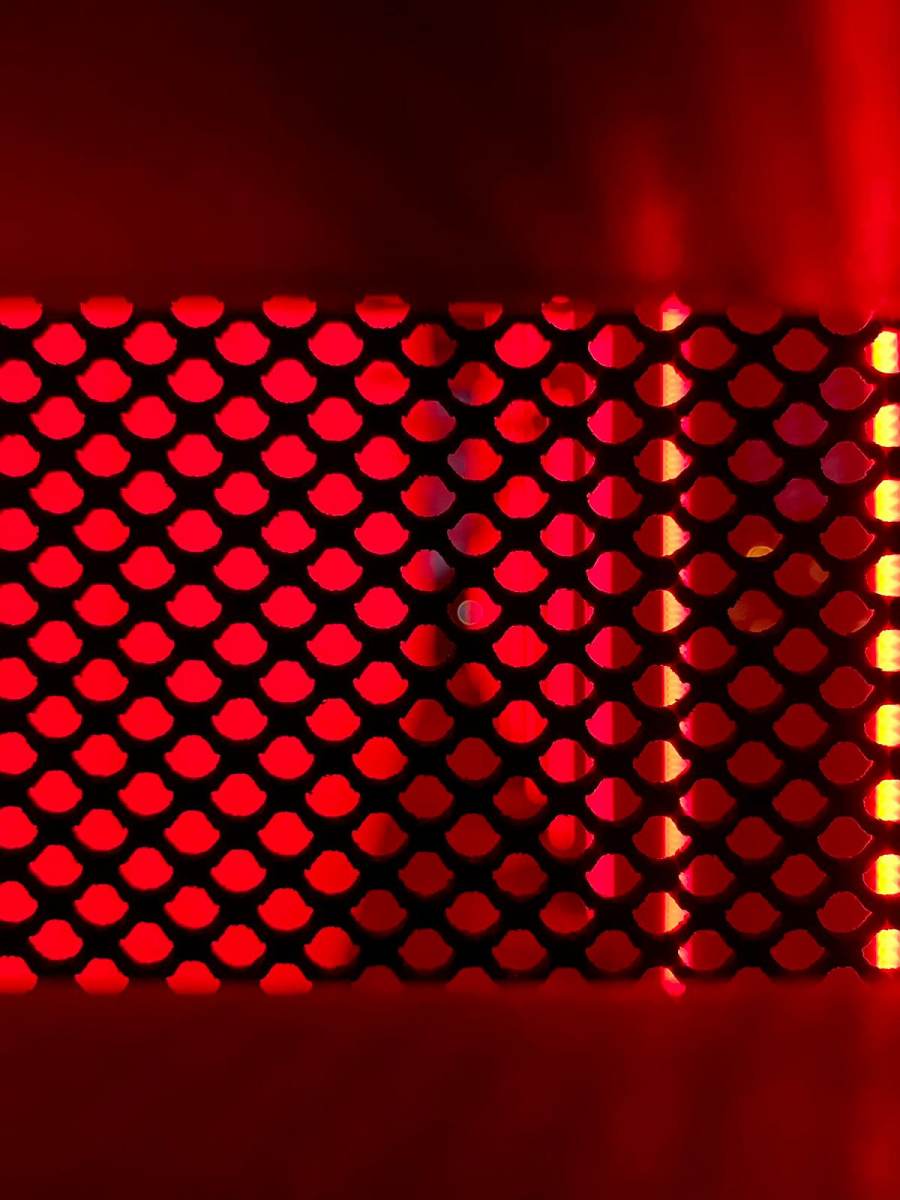

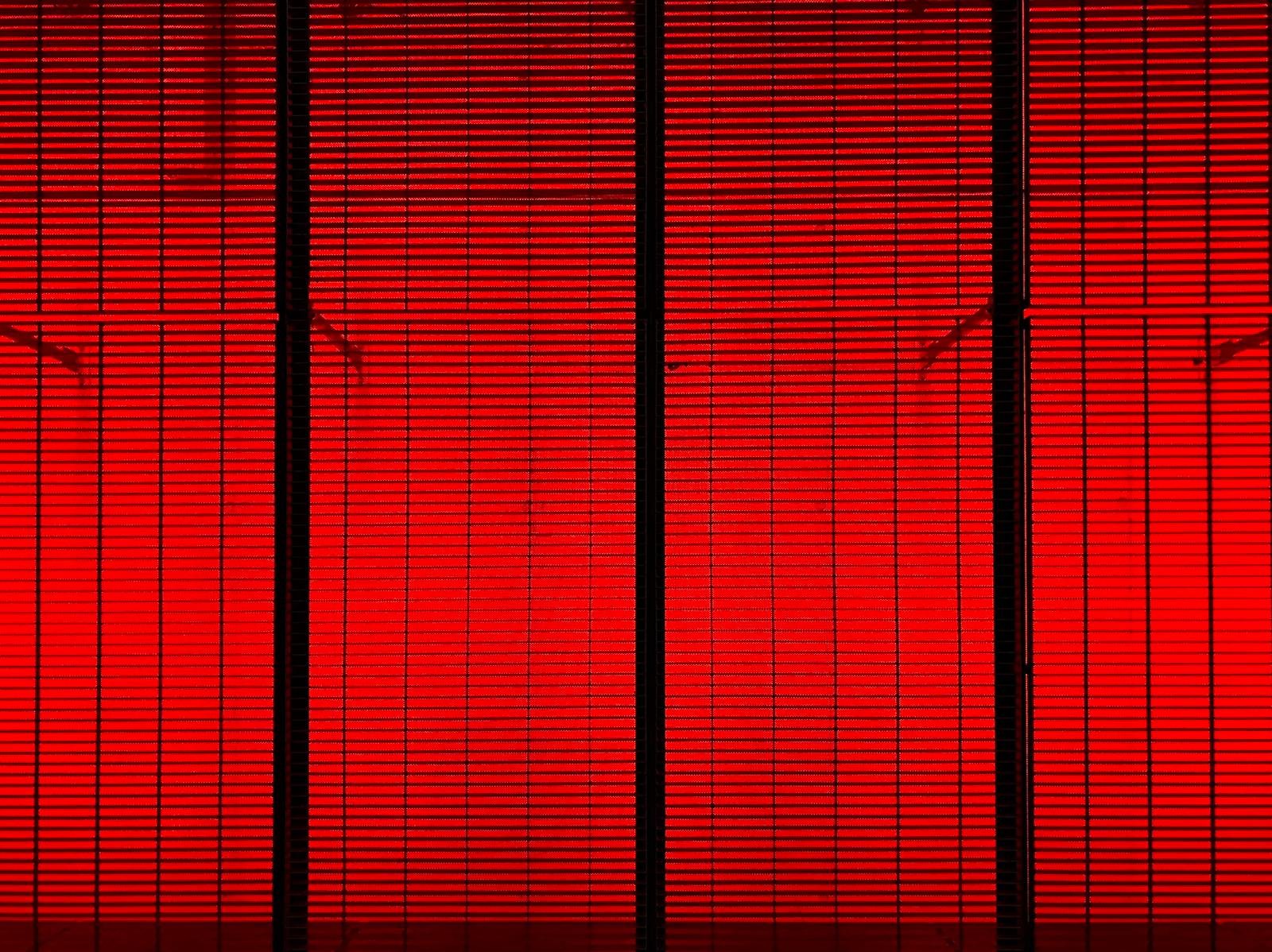

Erst mit Einbruch der Dunkelheit entfaltet dieses Gebäude seine ganze Wirkung: Die metallische Außenhaut ist mit tausenden Lämpchen versehen und diese lassen das ganze Gebäude in verschiedenen Farben leuchten. Rot, blau, gelb, grün … der Kubus wechselt die Farben nach einem ganz bestimmten Schema.

Unverzichtbar für den Hochwasserschutz

Tatsächlich verbirgt sich hier das große und für den Hochwasserschutz wichtige Pumpwerk Schönhauser Straße. Und sichtbar ist nur der kleinste Teil dieser gewaltigen Anlage. Die starken Pumpen befinden sich unter dem Kubus.

Auslöser für den Bau waren die Hochwasser in den Jahren 1993 und 1995. Als Reaktion verabschiedete der Stadtrat am 1. Februar 1996 das millionenschwere Hochwasserschutzkonzept Köln. Mehr als 470 Millionen DM wurden bewilligt, um die Stadt vor weiteren Hochwasserkatastrophen zu schützen. Gegenstand des umfassenden Konzepts waren die Anschaffung der mobilen Hochwasserschutzwände, die Schaffung von Retentionsräumen und die Investition in starke Pumpwerke.

3.600 Liter Wasser pro Sekunde

Ab einem Pegelstand von sieben Metern schließen sich im Kölner Kanalnetz etwa 700 Absperrschieber, um den Rhein daran zu hindern, das Kanalnetz zu überfluten. Gleichzeitig fällt aber weiterhin Wasser (hauptsächlich Regenwasser) an, welches in den Rhein abgeführt werden muss. Dieses Wasser muss über die Absperrschieber hinweg gepumpt werden. Und genau hier kommen die Pumpwerke ins Spiel.

Mit gewaltigen Pumpen wird ein Rückstau im Kanalnetz vermieden. Insgesamt gibt es 35 Hochwasserpumpanlagen in Köln. Allein das im Jahr 2008 gebaute Pumpwerk Schönhauser Straße kann 3.600 Liter pro Sekunde über die Absperrschieber heben. Nur zum Vergleich: Das Pumpwerk würde einen großen Tankwagen in maximal zehn Sekunden füllen. Und um die komplette Jahresmenge an Kölsch aller Kölner Brauereien zu bewegen, bräuchte das Pumpwerk gerade mal 14 Stunden.

Diese maximale Leistung wird bei einem Rheinpegel von 9,50 Metern nötig. Nur so kann verhindert werden, dass die Veedel auch weiter entfernt vom Rhein nicht überflutet werden. Erst ab einem Pegel von 12,40 Metern müssen auch die Pumpwerke kapitulieren – die Stadt würde zu großen Teilen überflutet. Allerdings wurde dieser Wasserstand selbst bei den Jahrhunderthochwassern von 1993 und 1995 nicht erreicht, hier lag der Pegel bei maximal 10,69 Metern.

Bei rot liegt der Pegel über 6 Meter

Mit der Konstruktion des Pumpwerks wurde der Architekt Kaspar Kraemer beauftragt. Und Kraemer gab dem eher funktionalen Gebäude den richtigen „Anstrich“. Denn bestimmend für die jeweils aktuelle Farbe ist der Pegel des Rheins:

- blau = Pegel unter 2,4 Metern

- gelb = 2,4 bis 3 Meter

- mint = 3 bis 3,5 Meter

- grün = 3,5 bis 4 Meter

- gelb-orange = 4 bis 5 Meter

- orange = 5 bis 6,2 Meter

- rot = Pegel über 6,2 Meter

Und so kann der Kölsche schon von weiter Entfernung den Pegelstand des Rheins erkennen und sich bei blau, mint, grün oder orange noch entspannt zurücklehnen.

Und dass es selbst bei rot nicht kritisch wird, ist dem Hochwasserschutzkonzept und den mächtigen Pumpwerken zu verdanken.

Sehr bekannt ist auch der Kölner Pegel an der Rheinpromenade in der Altstadt. Mit seinem großen Ziffernblatt zeigt dieser den jeweils aktuellen Pegelstand an.

*Datenschutzerklärung