Sogar die Sängerin Pink hat es getan: Im Mai 2013 hat sie ein pinkes Liebesschloss an der Hohenzollernbrücke aufgehängt. Graviert war dieses Promi-Schloß mit „Alecia, Carey & Willow“.1Alecia ist Pinks tatsächlicher Vorname, Carey ist ihr Mann und die gemeinsame Tochter heißt Willow. Anders als die vielen, vielen anderen Schlösser hing dieses Schloss noch nicht einmal 24 Stunden, bevor es gestohlen wurde.

So sollte es nicht sein – die Liebeschlösser auf der Brücke sind tatsächlich für die Ewigkeit gedacht. Das Procedere ist denkbar einfach: Paare kaufen ein Vorhangschloss, lassen es evtl. mit Namen oder Datum gravieren und bringen dies an der Brücke an. Wichtig ist, dass anschließend gemeinsam der Schlüssel in den Rhein geworfen wird. Somit kann das Schloss nicht mehr geöffnet werden und ist das Symbol für die immerwährende Liebe.

60 Tonnen Gewicht – kein Problem für die Hohenzollernbrücke

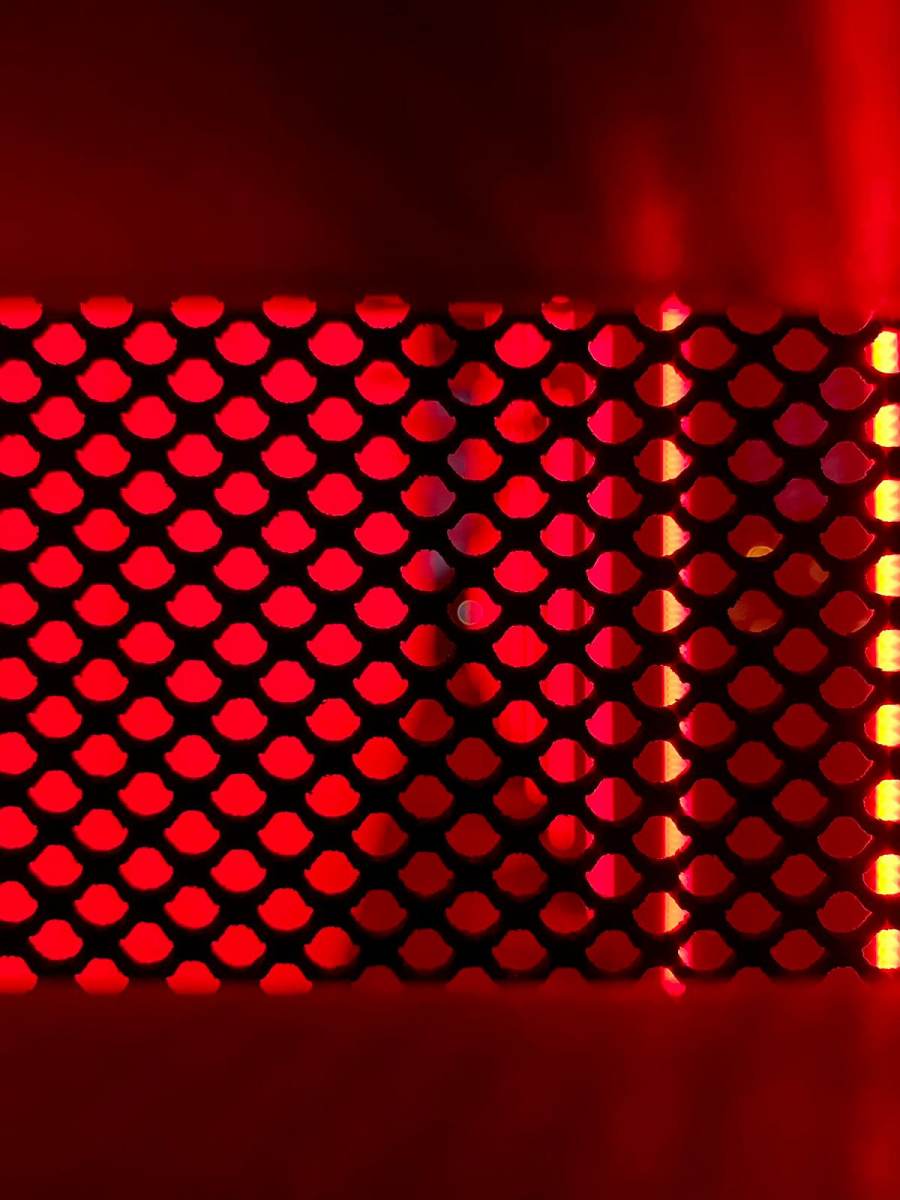

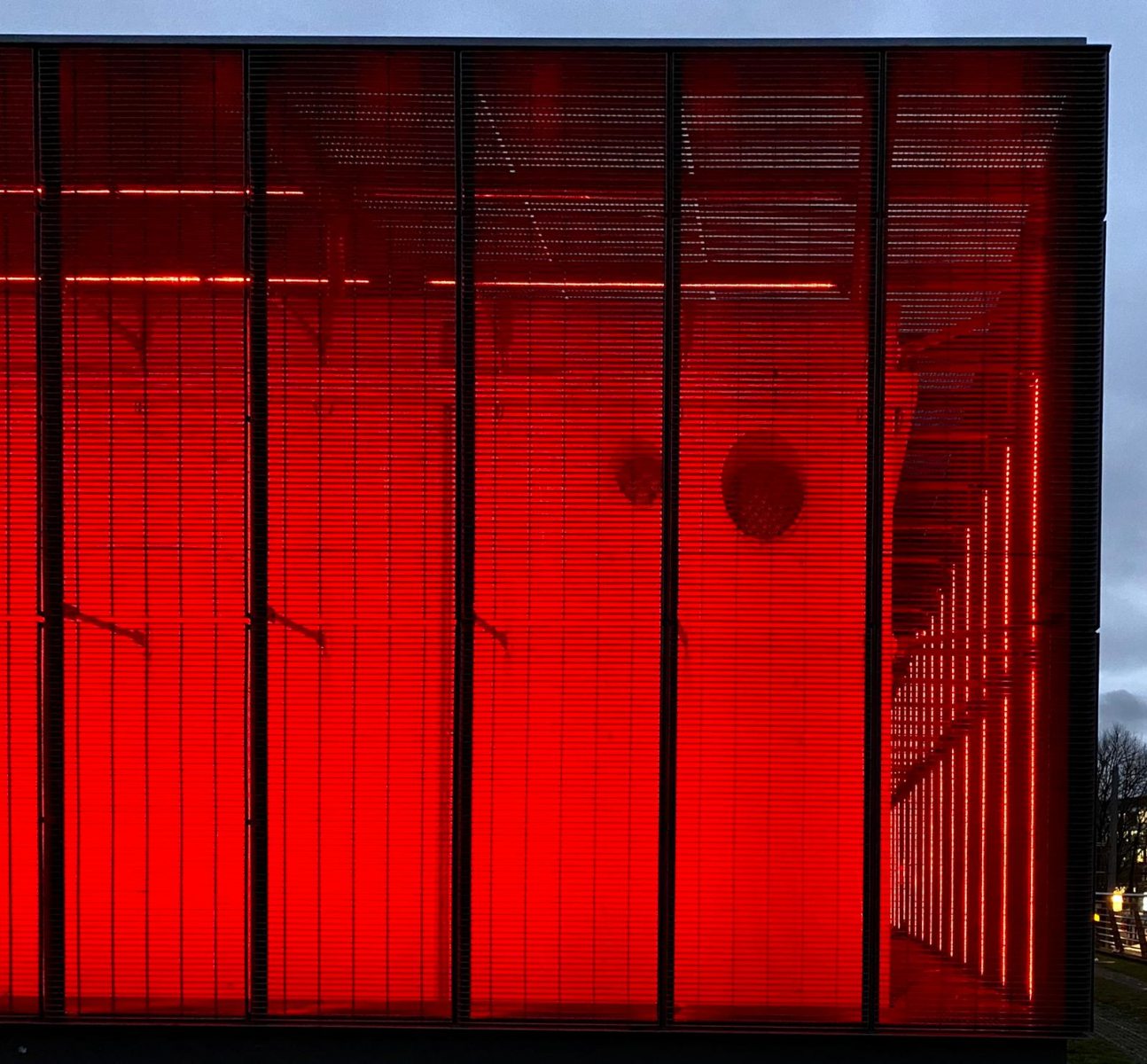

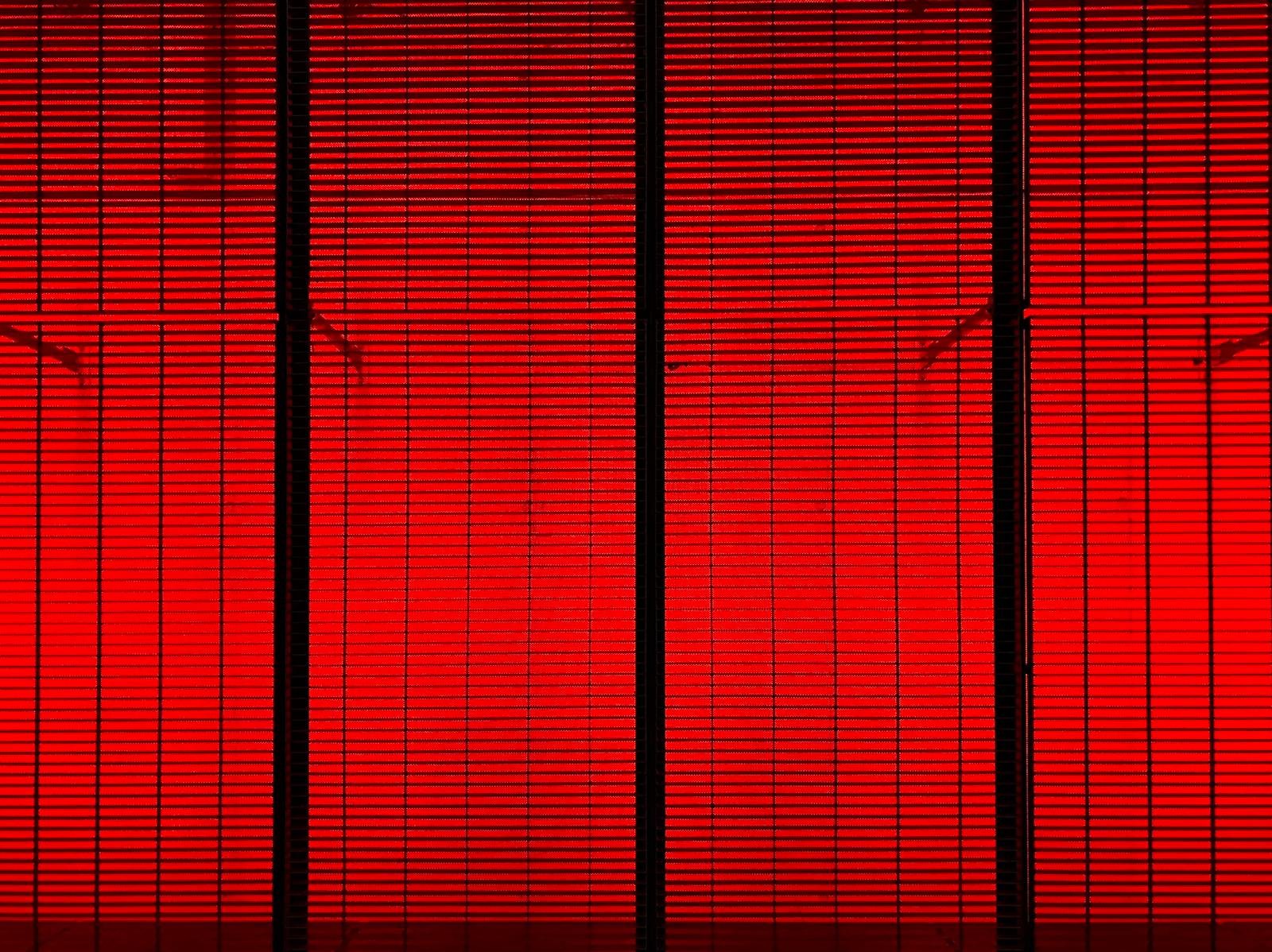

Wie viele Paare sich so ihrer Liebe versichert haben, ist unklar. Und somit kennt auch niemand die Anzahl der Liebesschlösser auf der Brücke. Schätzungen gehen von mindestens 750.000 Schlössern aus. Wirklich zählen ist unmöglich: Mangels Platz hängen die Schlösser auch übereinander. Deswegen werden auch schon alle möglichen Geländer, Straßenlaternen etc. rund um die Brücke mit den Schlössern zugehangen.

So ein Schloss wiegt durchschnittlich etwa 80 Gramm. Geht man von 750.000 Schlössern aus, so bringen es diese auf ein Gesamtgewicht von etwa 60 Tonnen. Für die Hohenzollernbrücke ist das kein Problem – immerhin donnern hier Lokomotiven mit einem Gewicht von 80 bis 100 Tonnen drüber. Ein ICE bringt es bereits auf 450 Tonnen Gewicht. Und da täglich etwa 1.200 Züge über die Hohenzollernbrücke fahren, merkt die Brücke die zusätzlichen Kilos der Schlösser noch nicht einmal.

Problematischer ist tatsächlich die Aufhängung: So ist im Sommer 2014 ein Gitter auf einer Länge von 2,40 Metern zusammengebrochen. Daraufhin hat die Deutsche Bahn angekündigt, die Schlösser entfernen zu lassen. Doch dazu kam es nicht – zu sehr prägen diese bereits das Stadtbild. Anders als andere Städte hat Köln den touristischen Wert der Schlösser erkannt. Liebespaare kommen eigens in die Stadt, um ein Schloss aufzuhängen, und kein Tourist verlässt die Domstadt, ohne mindestens ein Foto der bunten Schlösser gemacht zu haben.

Paris lässt Schlösser entfernen

Ausgerechnet die französische Hauptstadt Paris, immerhin die Stadt der Liebe, sah das anders und ließ im September 2014 etwa 45.000 Schlösser von der Pont des Arts entfernen. Auch dort war ein Teil des Geländers unter der Last zusammengebrochen. Doch die Liebe lässt sich nicht aufhalten, heute hängen die Schlösser in Paris an der Passerelle Léopold-Sédar-Senghor oder am Pont de l’Archevêché.

Andere prominente Liebeschloss-Hotspots sind die Kettenbrücke in Bamberg, die Forth Road Bridge in Edinburgh oder die speziell im Spieler- und Hochzeitsparadies Nevada (USA) eingerichtete „Lover’s Lock Plaza“. Und gefühlt hängt mittlerweile an jeder beliebigen Brücke ein Liebesschloss.

Ursprung des Brauchs in Italien

In Köln wurden die ersten Schlösser etwa 2008 aufgehängt, doch der Brauch ist viel älter, wobei die genaue Herkunft unklar ist.

Am wahrscheinlichsten ist die Vermutung, dass Studenten in Florenz die ersten Schlösser aufgehängt haben. Mit ihrem Examen benötigten sie die bis dahin für ihre Spinde verwendeten Vorhangschlösser nicht mehr und befestigten diese an einem Gitter des Ponte Vecchio.

Heute sollte man insbesondere in Italien genau prüfen, ob es erlaubt ist, ein Liebeschloss aufzuhängen. So kostet das illegale Anbringen eines solchen Schlosses auf der Rialto-Brücke in Venedig ein Bußgeld von 3.000 Euro. Aber auch in Berlin wird man mit vergleichsweise moderaten 35 Euro an einigen Brücken zur Kasse gebeten, wenn man sich der ewigen Liebe per Vorhangschloss versichern will.

„Schenk mir dein Herz“ von den Höhnern

Natürlich wurde in Kölle auch flott ein Lied über den Brauch geschrieben. Die Kölner Band Höhner hat bereits 2009 das Lied „Schenk mir dein Herz“ veröffentlicht. Dort lautet es:

Es ist ein neuer Brauch´,

er bringt uns beiden Glück

so ein Schloss kann jeder seh’n.

Und der Dom gibt Acht darauf,

Züge kommen und geh’n,

Ich schliesse unser Schloss

am Brückengitter an

und es ist doch nicht allein.

Gemeinsam werfen wir den Schlüssel

in den Rhein hinein.

Eine sehr schöne Version [Schöner als das Original – SORRY, liebe Höhner.] dieses Liedes hat Cat Ballou im Rahmen des „Kölschen Tauschkonzerts 2022“ veröffentlicht.

Und wenn ihr jetzt auch ein Schloss auf der Hohenzollernbrücke anbringen wollt, plant genug Zeit für die Suche nach einem freien Platz. Und werft in jedem Fall den Schlüssel in den Rhein! Macht es nicht so wie mein ehemaliger Arbeitskollege Klaus – ein Schwabe. Der hat den Schlüssel mit den Worten „Kosch ja no einmol gbraucha.“2Kann man ja noch einmal gebrauchen. mit nach Hause genommen.

Ich kann euch aber versichern: Der Liebe zwischen Klaus und Petra hat es nicht geschadet.

Alle bisher erschienenen Geschichten zu den Kölner Brücken

- Ein paar Fragen an: Marc Neumann – der „Herr der kölschen Brücken“

- Kölner Brücken: Das „Kölner Brückengrün“ – oder „Adenauer-Grün“

- Kölner Brücken: Die Deutzer Kettenhängebrücke – Todesfalle für Hunderte Menschen im Krieg

- Kölner Brücken: Die Konstantinbrücke – Kölns erste feste Rheinquerung

- Kölner Brücken: Die Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke

- Kölner Brücken: Die Mülheimer Schiffbrücke – anfällige Verbindung über den Rhein

- Kölner Brücken: Die Patton-Brücke – Ein Provisorium mit großer Wirkung

- Kölner Brücken: Die Rodenkirchener Brücke – ein Hauch Kalifornien in Köln

- Kölner Brücken: Die Severinsbrücke – die schönste Brücke Kölns

- Kölner Brücken: Die Südbrücke – vernachlässigtes Schmuckstück

- Kölner Brücken: Die Zoobrücke – leichtes Schwanken inklusive

*Datenschutzerklärung